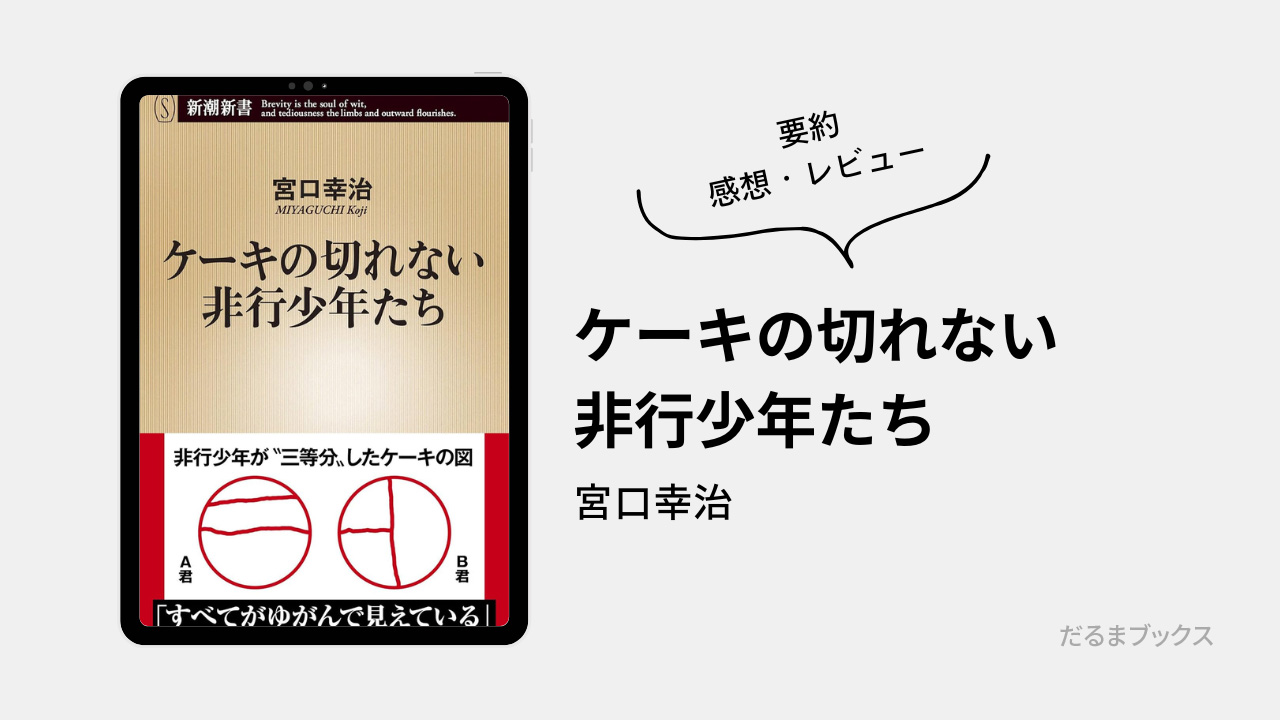

私たちの社会には、「反省しなさい」と言われても何をどう反省すればいいのかわからない子どもたちがいます。彼らは「ケーキを等分に切る」という単純な作業すらできないことがあります。

宮口幸治さんの『ケーキの切れない非行少年たち』は、そんな子どもたちの抱える認知機能の弱さに光を当て、彼らが抱える困難と社会復帰への道筋を描いた衝撃的なノンフィクションです。この本は、教育現場や家庭での支援のあり方を根本から問い直す、知られざる現実を伝えています。

「反省以前」の少年たちが抱える見えない困難

医療少年院。そこには一般社会からは隔離された、いわゆる「問題児」たちが収容されています。彼らは殺人や強姦致傷などの凶悪犯罪を犯した少年たちです。普通に考えれば、彼らは「反省」し、「更生」することが求められます。でも、ちょっと待ってください。そもそも「反省する」という行為自体ができない子どもたちがいるとしたら?

認知機能の弱さが引き起こす問題

児童精神科医である宮口幸治さんは、医療少年院で勤務していた頃、ある衝撃的な事実に気づきました。非行少年たちの多くは、「認知機能の弱さ」を抱えていたのです。認知機能とは、見る、聞く、想像するといった、あらゆる行動の基盤となる能力のこと。この機能が弱いと、物事を客観的に捉えたり、後先を考えて行動したりすることができません。

例えば、相手にそんな意図はないのに「にらまれた」「悪口を言われた」と被害的に受け取ってしまう。「こうなるためには、これをやったらこうなるから、そこまで頑張ってみよう」と、先を見通した計画を立てられない。急にお金が必要になったとき、「強盗する」という発想が浮かんでも、「逮捕されるかもしれない」というリスクを想像できなければ、犯罪に走ってしまうのです。

彼らは「反省以前の子ども」なのです。従来の「反省を促す」矯正教育では、右から左へと抜けていくばかり。そこには、私たちが想像もしなかった深い問題が潜んでいました。

「ケーキが切れない」という衝撃的な現実

宮口さんが医療少年院で出会った少年たちに「ケーキを三等分してみて」と頼むと、驚くべき結果が返ってきました。彼らの多くは、円を三等分するという単純な作業ができなかったのです。ホールケーキを120度で切って三等分する、という発想が身についていない。

これは単なる「不器用さ」の問題ではありません。空間認知能力や計画性、論理的思考といった認知機能の弱さを示しています。そして、この「ケーキが切れない」少年たちが、実は殺人や強姦致傷などの凶悪な犯罪を起こしているという事実に、宮口さんは衝撃を受けました。

彼らの世界は、私たちとは違って見えているのかもしれません。宮口さんが医療少年院で勤務したての頃、最も手がかかる子に対しRey複雑図形の模写という課題をさせてみたところ、彼が書いたのは見本とはかけ離れた図でした。これは単純に「写すのが苦手かどうか」という問題ではなく、「世の中全てが歪んで見えている可能性がある」ということを示唆していたのです。

凶悪犯罪の背景にある発達の課題

「どうしてそんなことをするのか分からない」犯罪の背景には、往々にして何らかの障害が関係していることが多いのです。例えば、2014年の「神戸市女児殺害事件」の犯人は、知的障害を認定する「療育手帳」を保有していました。この犯人は、遺体を捨てたビニール袋に自分の名前が書かれた診察券を一緒に入れていて、「どうしてそんなことをするのか分からない」と当時言われましたが、知的障害の人は後先を考えて行動することが苦手なのです。

非行少年たちの多くは、発達障害や知的障害、あるいは「境界知能」と呼ばれる状態にあります。現在、知的障害はIQ70未満の人を指すとされていますが、1950年代には知的障害はIQ85未満とされていました。「それではあまりに多すぎる」ということで今の基準になったわけですが、もしIQ70~84の人を「軽度知的障害」と考えれば、この層はなんと人口の14%程度はいるという計算になります。

つまり、小学校の35人クラスで考えれば、5人くらいはその範疇の生徒がいる可能性があるのです。現在、この範疇の子ども達は「知的には問題ない」ということになってしまい、「ちょっと勉強が遅れている子」「ちょっと社会性に問題がある子」という程度で放置されてしまいがちです。しかし、この層の子ども達の多くが、問題に気づかれないまま放置されることで、社会のセイフティネットから落ちこぼれてしまっているのです。

非行少年に共通する特徴と見逃されるサイン

非行少年たちは、劣悪な家庭環境や貧困などが原因でそのような行動をとってしまったのだろうか、とニュースを見るたび思ってしまいます。確かにそういうケースの子どもたちもいますが、実はそれだけではないのです。

5つの共通点と身体的不器用さ

宮口さんが医療少年院で出会った非行少年たちには、ある共通点がありました。それは「認知機能の弱さ」「感情統制の弱さ」「融通の利かなさ」「不適切な自己評価」「対人スキルの乏しさ」という5つの特徴と、さらに「身体的不器用さ」という特徴です。宮口さんはこれを「5点セット+1」と呼んでいます。

例えば、「感情統制の弱さ」は、ちょっとしたことでカッとなってしまう、自分の感情をコントロールできないという特徴です。「融通の利かなさ」は、一度決めたことを変更できない、臨機応変に対応できないという特徴。「不適切な自己評価」は、自分の能力を過大評価したり過小評価したりする傾向があります。

そして「身体的不器用さ」。これは運動が苦手というだけでなく、日常生活のちょっとした動作がぎこちなかったり、不器用だったりする特徴です。例えば、靴紐を結ぶのが苦手、箸の使い方がおかしい、などの特徴があります。

これらの特徴は、普段の生活では意識して関わらなければ気づかれないようなポイントばかりです。しかし、これらのサインに早期に気づき、適切な支援を行うことができれば、非行に走るリスクを減らすことができるかもしれません。

小学2年生から始まる学習のつまずき

非行少年たちのサインは、実は小学校低学年から現れ始めています。特に小学2年生頃から、学習面でのつまずきが目立ち始めるのです。

小学1年生までは、ひらがなの読み書きや簡単な計算など、比較的単純な学習内容が中心です。しかし、2年生になると漢字の学習が本格化し、計算も複雑になります。また、文章題など、問題文を読んで理解する力も求められるようになります。

認知機能に弱さを持つ子どもたちは、この段階でつまずき始めるのです。「文字を書くのが遅い」「漢字が覚えられない」「文章題が解けない」などの特徴が現れます。しかし、この時点では「努力不足」「やる気がない」と見なされることが多く、本当の原因に気づかれないまま放置されてしまうことがあります。

そして、学年が上がるにつれて学習内容はどんどん複雑になり、つまずきはさらに深刻になっていきます。中学校に入ると、教科も増え、学習内容も高度になります。ついていけなくなった子どもたちの中には、学校に行くのが辛くなり、不登校になったり、非行に走ったりする子もいるのです。

周囲の大人が気づけなかった「境界知能」

「境界知能」という言葉をご存知でしょうか?これは、知的障害とまではいかないものの、標準的な知能よりも低い状態を指します。IQ70~84程度の範囲にある人たちのことです。

現在の基準では、IQ70未満が知的障害とされていますが、1950年代にはIQ85未満が知的障害とされていました。基準が変わったことで、IQ70~84の人たちは「知的障害ではない」ということになり、特別な支援の対象から外れてしまったのです。

しかし、彼らは学校生活や社会生活の中で様々な困難に直面しています。学習についていけない、友達関係がうまく築けない、就職が難しいなど、多くの壁にぶつかります。それでいて、「知的障害ではない」とされるため、特別な支援を受けられないという状況に置かれているのです。

宮口さんは、この「境界知能」の人たちが人口の14%程度いると推定しています。つまり、小学校の35人クラスに5人程度はいる計算になります。しかし、彼らの困難は見過ごされがちで、「ちょっと勉強が遅れている」「ちょっと変わった子」程度に思われてしまうことが多いのです。

周囲の大人が彼らの特性に気づき、適切な支援を行うことができれば、彼らの人生は大きく変わる可能性があります。しかし、現状では多くの子どもたちが適切な支援を受けられないまま、学校生活や社会生活の中で苦しんでいるのです。

従来の矯正教育の限界と新たな支援の可能性

非行少年たちに対する従来の矯正教育は、「反省」を促すことに重点を置いていました。しかし、宮口さんは、それだけでは不十分だと指摘します。なぜなら、彼らの多くは「反省以前」の状態にあるからです。

「反省」を強いる指導の問題点

「反省文を書きなさい」「被害者の気持ちを考えなさい」。これらは、非行少年たちによく言われる言葉です。しかし、認知機能に弱さを持つ彼らにとって、これらの要求は非常に難しいものなのです。

「反省する」ためには、自分の行動を客観的に振り返り、それが他者にどのような影響を与えたかを想像し、なぜそれが問題だったのかを理解する必要があります。しかし、認知機能に弱さを持つ彼らにとって、これらの一連のプロセスは非常に困難なのです。

また、「被害者の気持ちを考える」ためには、他者の立場に立って考える「心の理論」が必要です。しかし、彼らの多くはこの能力も弱いため、被害者の気持ちを想像することが難しいのです。

そのため、従来の「反省」を促す矯正教育は、彼らにとって「右から左へと抜けていく」だけのものになってしまいがちでした。彼らは「反省している」ふりをすることはできても、本当の意味で反省することはできないのです。

褒めるだけでは解決しない理由

近年、教育現場では「褒める教育」が重視されるようになりました。しかし、宮口さんは、それだけでは問題は解決しないと指摘します。

「褒める教育」というものが一時期言われていましたが、それは果たして本当にいい教育と言えるのでしょうか。褒めるだけでは、子どもたちも慣れてきてしまいます。勉強や運動、生活態度が苦手な子どもも褒めなければいけないとなると、彼らがすでに知っていることや世の中で褒められるまでもない程度のことまで褒めることになります。

少年院の非行少年にも「僕は褒められて伸びるタイプなのに」と発言した人がいるそうですが、褒められて育った結果が悪事を働かせて少年院に入るということになってしまっては意味がありません。教育の方法は色々ありますが、非行少年にとっては「認知させること」が重要なのかもしれません。

宮口さんは、褒めることよりも、彼らの認知機能を向上させることが大切だと主張します。そのために、「コグトレ」(認知機能強化トレーニング)という方法を開発しました。これは、認知機能を鍛えるための様々な課題を行うトレーニングで、彼らの「見る力」「聞く力」「考える力」などを向上させることを目指しています。

非行を防ぐための早期支援の重要性

非行少年たちの多くは、小学校低学年から何らかのサインを出していました。しかし、それらのサインは見過ごされ、適切な支援を受けられないまま中学校、高校と進学していったのです。

宮口さんは、非行を防ぐためには、早期からの支援が重要だと強調します。特に、小学校低学年での「学習のつまずき」に注目し、その段階で適切な支援を行うことが大切だと言います。

例えば、「文字を書くのが遅い」「漢字が覚えられない」「文章題が解けない」などの特徴が見られる子どもには、その子の認知特性に合わせた学習支援を行うことが必要です。また、「友達関係がうまく築けない」「感情のコントロールが難しい」などの特徴が見られる子どもには、ソーシャルスキルトレーニングなどの支援が有効かもしれません。

このような早期支援によって、彼らが学校生活でつまずくリスクを減らし、非行に走る可能性を低減することができるのです。そのためには、教師や保護者が彼らの特性に気づき、適切な支援を行うための知識と技術を持つことが重要です。

社会復帰の壁と継続的支援の必要性

非行少年たちが少年院を出た後、彼らを待ち受けているのは厳しい現実です。学歴がない、職業訓練を受けていない、対人スキルが乏しいなど、様々なハンディキャップを抱えた彼らは、社会復帰の道のりで多くの壁にぶつかります。

就労の困難と短期間での挫折

少年院を出た後、彼らの多くは就職活動を始めます。しかし、前科がある、学歴がない、職業経験がないなどの理由で、就職先を見つけることは非常に困難です。

運良く就職できたとしても、次の壁が待っています。それは「仕事を続ける」ということです。認知機能に弱さを持つ彼らにとって、職場でのコミュニケーションや業務をこなすことは非常に困難です。指示を理解できない、ミスが多い、人間関係がうまく築けないなど、様々な問題が発生します。

宮口さんによれば、少年院を出た非行少年たちの多くは、就職できても長くて3カ月程度で辞めてしまうそうです。彼らは真面目に働きたいという気持ちを持っていますが、認知機能の弱さ、対人スキルの乏しさ、身体的不器用さなどが原因で、職場での適応が難しいのです。

例えば、指示を正確に理解できない、作業の手順を覚えられない、同僚とのコミュニケーションがうまくいかないなどの問題が発生します。そして、雇用主から叱責されるうちに自信を失い、最終的には仕事を辞めてしまうのです。

このような就労の困難は、彼らの社会復帰を妨げる大きな壁となっています。一度挫折すると、次の就職はさらに難しくなり、経済的な困窮に陥るリスクも高まります。そして、そのような状況が再び非行に走る要因となってしまうことも少なくありません。

認知特性に合わせた教育と支援

非行少年たちの社会復帰を支援するためには、彼らの認知特性に合わせた教育と支援が必要です。宮口さんは、従来の「反省を促す」矯正教育だけでなく、彼らの認知機能を向上させるための支援が重要だと主張します。

例えば、「コグトレ」(認知機能強化トレーニング)という方法は、彼らの認知機能を鍛えるための有効な手段です。これは、見る力、聞く力、考える力などを向上させるための様々な課題を行うトレーニングで、彼らの日常生活や就労の場面での適応力を高めることを目指しています。

また、彼らの特性に合わせた職業訓練も重要です。彼らの多くは身体的不器用さを抱えているため、細かい作業や複雑な手順を要する仕事は苦手かもしれません。しかし、彼らの得意な分野や興味を持っている分野を見つけ、それを活かせる仕事に就けるよう支援することで、就労の継続率を高めることができるでしょう。

さらに、就労後のフォローアップも重要です。職場での困りごとや悩みを相談できる場所があれば、早期に問題を解決することができ、就労の継続につながります。また、雇用主に対しても、彼らの特性について理解を促し、適切な配慮を求めることが必要です。

「反省以前」の子どもたちを救うために

非行少年たちの多くは、「反省以前」の状態にあります。彼らに「反省しなさい」と言っても、そもそも反省するための認知機能が弱いため、効果は期待できません。では、彼らを救うためには何が必要なのでしょうか。

宮口さんは、早期からの支援が重要だと強調します。非行少年たちの多くは、小学校低学年から何らかのサインを出していました。学習のつまずき、友達関係の問題、感情のコントロールの難しさなど、様々な形で困難を抱えていたのです。しかし、それらのサインは見過ごされ、適切な支援を受けられないまま中学校、高校と進学していったのです。

もし、小学校の段階で彼らの特性に気づき、適切な支援を行うことができれば、彼らが非行に走るリスクを減らすことができるかもしれません。そのためには、教師や保護者が彼らの特性に気づくための知識と、適切な支援を行うための技術を持つことが重要です。

また、社会全体が彼らの存在を認識し、理解を深めることも必要です。「境界知能」の人たちは人口の14%程度いると推定されていますが、彼らの困難は見過ごされがちです。彼らが社会の中で生きやすくなるよう、教育現場、職場、地域社会など、様々な場面での理解と支援が求められています。

非行少年たちを救うためには、彼らを「反省させる」ことよりも、彼らの特性を理解し、適切な支援を行うことが重要なのです。そして、それは非行少年だけでなく、同じような特性を持つすべての子どもたちにとっても重要なことなのです。

感想・レビュー

「普通」という概念を問い直す視点

宮口幸治さんの『ケーキの切れない非行少年たち』を読んで、最も印象に残ったのは「普通」という概念を問い直す視点でした。私たちは無意識のうちに、「普通はこうあるべき」という基準を持っています。そして、その基準に合わない人を「怠けている」「やる気がない」と判断してしまいがちです。

しかし、この本は、そうした「普通」の基準に合わない人たちの中には、認知機能の弱さを抱えている人たちがいることを教えてくれます。彼らは「頑張っていない」のではなく、「頑張れない」のです。この視点の転換は、私たち一人ひとりが持つべき重要な気づきではないでしょうか。

また、「境界知能」という概念も衝撃的でした。IQ70~84の範囲にある人たちは、知的障害とまではいかないものの、学習や社会生活の中で様々な困難に直面しています。しかし、彼らは「知的障害ではない」とされるため、特別な支援を受けられないという状況に置かれているのです。彼らは「普通に見えるのに普通ができない」ため、周囲から理解されにくく、適切な支援につながれない恐れがあるのです。

教育現場と社会全体への警鐘

この本は、教育現場と社会全体に対する警鐘でもあります。非行少年たちの多くは、小学校低学年から何らかのサインを出していました。しかし、それらのサインは見過ごされ、適切な支援を受けられないまま中学校、高校と進学していったのです。

教育現場では、「努力不足」「やる気がない」と見なされることが多く、本当の原因に気づかれないまま放置されてしまうことがあります。そして、学年が上がるにつれて学習内容はどんどん複雑になり、つまずきはさらに深刻になっていきます。

この本は、そうした子どもたちのサインに早期に気づき、適切な支援を行うことの重要性を訴えています。また、「反省」を促すだけでなく、彼らの認知機能を向上させるための支援が必要だということも強調しています。

社会全体に対しても、「境界知能」の人たちの存在を認識し、理解を深めることの重要性を訴えています。彼らが社会の中で生きやすくなるよう、教育現場、職場、地域社会など、様々な場面での理解と支援が求められているのです。

「生きづらさ」の本質を捉える深い洞察

この本の最も価値ある点は、「生きづらさ」の本質を捉える深い洞察にあると思います。非行少年たちの「生きづらさ」は、単なる「怠け」や「やる気のなさ」ではなく、認知機能の弱さに起因しているという指摘は、非常に重要です。

彼らの世界は、私たちとは違って見えているのかもしれません。宮口さんが医療少年院で出会った少年に、Rey複雑図形の模写という課題をさせたところ、彼が書いたのは見本とはかけ離れた図でした。これは単純に「写すのが苦手かどうか」という問題ではなく、「世の中全てが歪んで見えている可能性がある」ということを示唆していたのです。

また、「ケーキを三等分する」という単純な課題ができないという事実も、彼らの認知世界の特殊性を示しています。これは単なる「不器用さ」の問題ではなく、空間認知能力や計画性、論理的思考といった認知機能の弱さを示しているのです。

このような深い洞察によって、私たちは彼らの「生きづらさ」の本質を理解し、適切な支援を考えることができるようになるのではないでしょうか。

まとめ

『ケーキの切れない非行少年たち』は、非行少年たちの抱える認知機能の弱さに光を当て、彼らが抱える困難と社会復帰への道筋を描いた衝撃的なノンフィクションです。著者の宮口幸治さんは、医療少年院での経験から、非行少年たちの多くが「反省以前」の状態にあることを発見し、従来の矯正教育の限界を指摘しています。

この本は、「境界知能」という概念を通じて、社会の中で見過ごされがちな人たちの存在を浮き彫りにし、彼らへの理解と支援の重要性を訴えています。また、非行少年たちのサインに早期に気づき、適切な支援を行うことの重要性も強調しています。

私たちは、「普通」という概念を問い直し、多様な認知特性を持つ人たちが共に生きる社会を目指すべきではないでしょうか。そのためには、教育現場、職場、地域社会など、様々な場面での理解と支援が求められています。